近日,有媒體報道,歐委會向對華電動汽車反補貼調查中被抽樣的三家中國電動汽車制造商發出“警告”,稱其未提供關于補貼、運營和供應鏈方面的“足夠”信息,可能導致歐盟作出對這些企業“更不利裁決”。歐委會稱,在沒有這些信息的情況下開展調查,歐盟委員會將不得不啟用“可獲得事實”(Facts Available)規則,從而最終導致對進口產品征收更高的關稅。

對此,上汽集團于5月7日對財經媒體表示:“我們全面配合歐委會,已按照WTO和EU規則,提供了所有與反補貼調查相關的必要信息。值得指出的是,諸如電池的配方等商業敏感信息,應該不屬于該范疇。”

《國際政治》季刊刊登過一篇名為《馬克龍能拯救德國汽車業嗎?》的文章,指出馬克龍對電動車補貼政策的調整顯得十分聰明,既不像美國人一樣生硬地以國家為篩選條件,決定是否對電動車進行補貼,也能夠引發其他歐盟國家對這一補貼新政的效仿,還能敦促中國車企將部分生產遷移到歐洲。

早在2022年,法國總統馬克龍就表示,面對美國和中國在電動車領域的競爭,歐洲“必須覺醒”。

去年,歐盟啟動對華電動汽車反補貼調查后,法國沒有靜待調查結果出爐,而是先歐盟一步,作出提高關稅的決定。

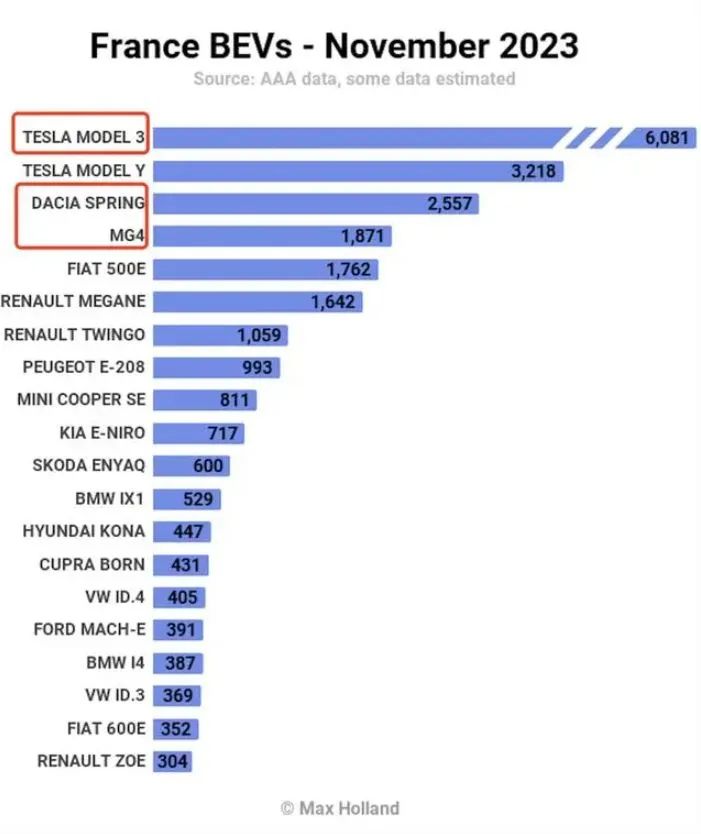

去年12月14日,法國修訂了補貼政策的合規電動汽車白名單,直接把法國11月電動車銷量TOP5的三家車型踢出了白名單。

據悉,法國政府在定義新的補貼名單時,納入了新的參考維度,涵蓋電動汽車“生產、組裝和運輸”過程中的碳排放量,即所謂的“碳足跡”。

這個標準制訂得相當細致,包含了用于制造或組裝汽車的鋼、鋁等材料的生產,電池的生產,車輛的總裝,以及從組裝地點到法國銷售地點的運輸排放。按照新規,一款電動汽車必須達到60分才有資格獲得補貼。

據當地媒體報道,在新的電動車補貼政策實施前的幾個月里,法國市場銷量最高的三款中國產電動汽車(雷諾達契亞Spring、特斯拉Model 3和上汽MG4)占據了該國22%的電動汽車市場份額。

在法國,上汽、吉利、比亞迪均鋪設了經銷商網絡并進行銷售。不難看出,法國政府想要針對的不僅僅是中國汽車,更是中國制造的汽車。

在中國湖北生產的達契亞Spring,在上海生產的特斯拉Model 3,以及MG4銷量立刻受到了打擊。今年4月,這4款車型的市占率總和下降至4%。

汽車是歐盟最大的單一產業,供應鏈遍布歐洲大陸,從瑞典(13.8%)到德國(11.4%),再到羅馬尼亞(15.2%),汽車在許多歐盟國家的制造業就業中所占比例最大。2020年,汽車產業為歐盟貢獻了50%的商品貿易順差。

然而,汽車產業已不再是從前的模樣。

歐盟已強制規定,到2035年,歐盟只能銷售純電動汽車。這對氣候來說是好事,但對就業則不然:電動汽車的生產勞動密集度較低,需要的零部件也少于燃油車。許多汽車企業及供應商擔心,電動汽車時代可能會剝奪他們的商業模式。

《馬克龍能拯救德國汽車業嗎?》一文指出,2021年,在歐洲銷售的電動汽車中,有11%是“中國制造”。這一數字在2022年上升到16%。而這只是開始。

Stellantis集團CEO卡洛斯·塔瓦雷斯稱,由于中國的環境標準較低且能源成本低,生產成本比歐盟低40%,因此歐洲中產階級家庭首次購買的電動汽車往往是中國制造的。一旦歐洲飽受通脹之苦的消費者看到中國電動汽車相當不錯,那么試圖贏回他們的歐洲品牌就只能“祝你好運了”。

與此同時,在中國,歐洲汽車品牌正在失去市場份額,因為它們的電動汽車模型嚴重落后于中國競爭對手。按照目前的軌跡,歐洲很快將與中國在汽車行業上出現貿易逆差。

對德國而言,汽車工業的地位與意義顯然更為重要。為什么德國人不如馬克龍這么慌張呢?

首先,歐洲公司在中國賺錢不再主要依靠出口商品。德國公司在中國的收入只有不到40%來自出口。《經濟學人》的報道顯示,如今正是中國子公司自己產生的收入填充了德國母公司的金庫。難怪2022年歐洲對中國汽車業的投資創歷史新高,這里沒有“去風險”。

其次,大約有60%的中國電動汽車出口到歐洲是交付給西方品牌的。比如此前銷量極高的達契亞Spring,就是雷諾集團的,歐洲汽車品牌也部分推動了中國電動汽車對歐盟的出口熱潮。

因此,盡管許多歐洲汽車制造商(以及他們通常位于美國的股東)仍然從中國賺取了可觀的利潤,但舊大陸在就業和工業產能方面存在成為大輸家的風險,對大眾汽車或雷諾有利的東西,不一定對歐洲作為工業中心的地位有利。

還有第三個與德國相關的具體原因。德國人普遍認為,德國汽車品牌在本土市場能夠抵御中國低成本電動汽車的沖擊。他們指出,德國人平均在汽車上花費38000歐元,遠高于普通歐洲人(32000歐元)或法國人(28000歐元)。

對于已經進入法國市場的中國車企而言,如何更好地面對地方保護主義成為一道“必答題”。

此前,上汽法國公司曾對《上海汽車報》記者表示,法國的補貼政策在不斷收緊,上汽法國公司的員工加入了當地的行業協會,密切跟蹤政策的最新動態,開始做多手準備。“一方面,為了保持MG的市場競爭力,我們要做好成本控制工作。另一方面,我們比較了多種補貼政策變化情況。目前來看,由于當地勞動力成本高,即便補貼有所傾斜,“法國制造”的產品也未必具有絕對優勢。從產品競爭力來看,MG還是有機會的。”

同時,中國車企紛紛加緊在歐洲建廠。目前,上汽已宣布在歐洲選址建廠;比亞迪宣布匈牙利建廠;奇瑞汽車也將在西班牙生產汽車。

(本文來源于上海汽車報天天看微信公眾號)